伯備線について

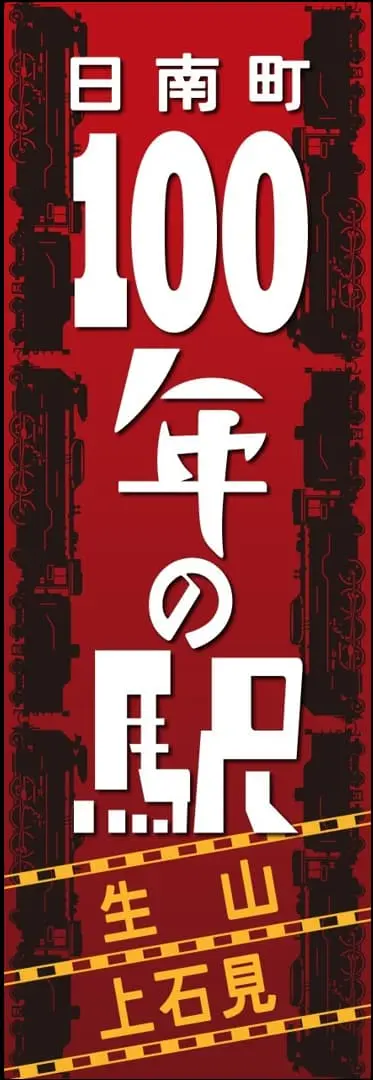

伯備線の建設前夜、運行開始、そして激動の戦前戦後を通しての生山駅と上石見駅、日南町についての概要を記載しました。

伯備線の列車

開業から今日まで伯備線を走った列車・車両を掲載してゆきます。

伯備線のあゆみ

伯備線北線・南線の建設と伯備線統合。

生山駅と上石見駅を中心とした年表を紹介

伯備線について

伯備線の建設

明治25年に「鉄道施設法」が公布され、鳥取県内でも鉄道建設が計画され始めます。

山陰地方と山陽地方を結ぶ陰陽連絡路線は重要視され、いくつかのルートが挙がりました。

鳥取県内では、明治35年11月1日に境~御来屋間が開業し、米子を中心に東西に山陰線が延長します。

現在の伯備線沿線では、明治20年代より鉄道建設を要求する声があがり、岡山県の実業家を中心に、岡山を起点に津山を経て四十曲峠を越え、根雨から米子に至るルートが計画されました。

明治29年、岡山県の実業家 杉山岩三郎(すぎやま いわさぶろう)は、在大阪の日野郡出身の有力者 近藤喜録(こんどう きろく)、法橋善作(ほっきょう ぜんさく:現・日南町阿毘縁出身)等と共に、中国鉄道株式会社を設立。

明治31年、岡山~津山間(現・津山線)を開業しました。

また、この前後に陰陽連絡路線として米津線(米子~津山間)と倉敷線(現・伯備線)の激しい誘致合戦が繰り広げられましたが、物価の高騰、資金の欠乏等の影響により、

中国鉄道は津山より先の区間の延伸を断念しました。

一方、鳥取県側では、とりあえず伯耆大山~根雨間の建設を計画し、大正8年に伯耆大山~伯耆溝口間を開業します。

そして、この建設途中の大正7年の国会で陰陽連絡路線として(米子~根雨~新見~岡山間)が正式決定し、伯備北線(はくびほくせん)として着工する事となりました。

大正11年3月25日 江尾駅開業、大正7月30日 根雨駅開業、大正11月10日 黒坂駅開業、そして大正12年11月28日に生山駅が開業。

翌、大正13年12月6日に上石見駅が開業します。

岡山県側も伯備南線(はくびなんせん)工事を進め、昭和3年10月25日に伯備線の南北が繋がり、伯備線が全通しました。伯備線と蒸気機関車の全盛期

日本では蒸気機関車は、Steam(蒸気) Locomotive(機関車)の頭文字をとって”SL”と呼ばれます。

蒸気機関車は戦前から1950年代にかけて鉄道省および国鉄(日本国有鉄道)により製造され。1970年代まで旅客・貨物列車の牽引を行った機関車です。

戦後の復興を支えた蒸気機関車も、1960年代から始まる国鉄の無煙化政策によって、電化・ディーゼル化が進められ徐々にその姿を消し始めました。

そんな時代の変化の中で、消えゆく蒸気機関車を追い求める多くの鉄道ファンたちにより、その迫力ある姿が全国各地の様々な風景の中で撮影されました。

中でも伯備線布原信号場は急峻な中国山地を上る為に蒸気機関車を連結させた迫力のある「三重連」が見ることが出来る場所として全国でも有数のスポットして多くの鉄道ファンを魅了した場所でした。

伯備線では1972年3月12日、新見ー足立間で最後の「D51三重連」運転が行われ、1973年4月1日のダイヤ改正により、蒸気機関車が伯備線から完全に姿を消しました。郷土と戦争と伯備線

日南町から戦争へ出征して亡くなられた方々は、1931年(昭和6年)の満州事変以降651人になります。

戦死された方々の多い地域の内訳として、中国大陸を中心に80名を超す方々、1941年(昭和16年)太平洋戦争が始まると鳥取県の郷土部隊の配備地を中心にフィリピン方面で201名、ビルマ(現・ミャンマー)方面で58名の方々がお亡くなりになられています。

その他にも海軍として乗艦とともに運命を供にされた方、特攻隊として亡くなられた方、原爆で命を落とされた方など、日本国内を含む東アジアから太平洋地域にかけての広範囲に、我々の親世代・祖父世代・曾祖父世代の方々が様々な思いを抱きつつ戦争によって尊い命を落とされました。

日南町でも生山駅と上石見駅は、多くの出征される兵士の見送り、また帰還された方々、日南町へ疎開された方々等、多くの戦争の記憶とともに今も存在しています。

開業100周年を迎えるにあたり、今一度、平和について考え、先人の苦労や努力に思いを馳せ、これからの日南町の発展を皆で願う契機となる事を祈るばかりです。出征と見送り

一般に、2年間の兵役を終え帰郷した人が再び戦地へ向かう事を出征と言います。

また、兵役に就いている最中に戦地へ行くことも同じです。

出征する兵士がいる村では村民をあげて盛大な見送りの式典が行われ、大人から子どもまで多くの村民や家族が見守る中、名前が書かれた幟を揚げて最寄りの駅で見送りました。

当時の小学生は「兵隊さんがんばれ」と兵士を送り出していました。

一方で出征する兵士は地元に残す家族や子供たちを守るため、様々な想いを抱き、故郷から離れゆく列車に揺られ、やがて戦地へと送られて行きました。

太平洋戦争(1941~1945年)が激しくなると、健康な若者の男性はほとんどが出征したため、農家に残された家族は男手を失い重労働に追われて苦労しました。

また、今まで徴兵に猶予があった学校の男性教諭もその多くが戦争に行きました。加えて、徴兵の年齢は満20歳でしたが、軍隊を志願する場合は17歳から入ることができました。

さらに海軍の航空隊は14歳から志願し合格ののちに教育訓練(4年)を受けることができました。

中には年齢を偽り実年齢に満たずに軍隊に入る者もいたようです。戦時下の日南町

大東亜戦争が始まると、日南町の生山駅・上石見駅では村を挙げて、出征する兵士たちを見送る風景が見られました。

農家の働き手である一家の主人・若者たちが戦地へ駆り出され、労働力不足に陥った農家は少なくありませんでした。

また、戦時中の日南町は、都市部の学童疎開を受け入れたり、作家の井上靖氏の小説『通夜の客』では、上石見駅に降り立ち福栄村(現・日南町神福)に向かう情景が描かれています。戦後、そして無煙化・電化

伯備線では蒸気機関車と並行して1960年代からディーゼル車による旅客輸送が行われていました。

新幹線開業前は山陰地方と京都・大阪を結ぶ急行列車が数多く見られましたが、1972年に山陽新幹線の岡山駅が開業すると、伯備線は岡山駅と山陰地方を結ぶ短絡ルートとして整備され、

関西方面への急行列車は廃止され、181系特急「やくも号」が設定されました。

そして1982年に伯備線電化工事が行われ、直流電化となり、振り子式の電車381系が投入されると、大幅に時間が短縮されました。

開業当初から現在に至るまで、伯備線は山陰地方と山陰地方を結ぶ陰陽連絡路線としての重要な役割を果たしているのです。

伯備線の列車

伯備線のあゆみ

1873年

明治6年

今から151年前

新見の儒者・山田方谷が、玉島港と米子港を結ぶ車路の開設を小田県(現・岡山県)に提言

1891年

明治24年

今から133年前

岡山の実業家・杉山岩三郎らが岡山~津山~米子間の鉄道建設を計画。

杉山岩三郎と在大阪の日野郡出身の有力者 近藤喜録(こんどう きろく)、法橋善作(ほっきょう ぜんさく:現・日南町阿毘縁出身)等と共に中国鉄道(現・津山線)を設立。

岡山~津山間を開業。その後、資金難の為に津山~米子間の建設は断念。この間、倉敷の大原孫三郎や備中・備北地方の住民が鉄道局に働きかけて倉敷~石見~米子間の鉄道誘致運動を展開1909年2月17日

明治42年

今から115年前

岡山県苫田郡、真庭郡の住民1433人が提出した「津山米子間鉄道速成ノ件」が貴族院で決議。

1914年5月1日

大正3年

今から110年前

鉄道院が根雨軽便線として米子~根雨間の建設を告示。

地域の利害関係が絡んでルート選定が難航したため、とりあえず米子から根雨までを先行して開通させた。

「軽便鉄道」とは明治維新以降、急速に近代化が推し進められた日本で、地方のインフラ整備を促すための「軽便鉄道法」にもとづいて敷設された鉄道のことです。 国有鉄道よりも規定が緩く、鉄道の規模も小さかったため、自治体や企業による小資本での建設や運営が可能でした。1915年12月26日

大正5年

今から109年前

根雨軽便線 大山~伯耆溝口間が着工。

1918年3月22日

大正7年

今から106年前

伯備線の現ルートが決定。

1919年8月10日

大正8年

今から105年前

伯備北線 伯耆大山~伯耆溝口間が開業。

岸本駅が開業。1921年5月4日

大正10年

今から103年前

伯備南線が西総社(現・総社)~宍粟(現・豪渓)間から着工。

1922年3月25日

大正11年

今から102年前

伯備北線 伯耆溝口~江尾間開業。

1922年7月30日

大正11年

今から102年前

伯備北線 江尾~根雨間開業。

1922年11月10日

大正11年

今から102年前

伯備北線 根雨~黒坂間開業。

1923年11月28日

大正12年

今から101年前

伯備北線 黒坂~生山間開業。

1924年12月6日

大正13年

今から100年前

伯備北線 生山~上石見間開業。

1925年2月17日

大正14年

今から99年前

伯備南線 倉敷~宍粟(現・豪渓)間開業。

上菅駅開設。1925年4月1日

大正14年

今から99年前

伯備北線 上菅駅開設。

1925年5月17日

大正14年

今から99年前

伯備南線 宍粟(現・豪渓)~美袋間開業。

1926年6月20日

大正15年

今から98年前

伯備南線 美袋~木野山間開業。

1926年12月1日

大正15年

今から98年前

伯備北線 上石見~足立間開業。

1927年7月31日

昭和2年

今から97年前

伯備南線 木野山~備中川面間開業。

1928年10月25日

昭和3年

今から96年前

伯備南線 備中川面~ 伯備北線 足立間開業。

伯備南線、北線を統合し伯備線に改称。

<伯備線全通>

方谷、井倉、石蟹、新見、備中神代開業。1936年10月1日

昭和11年

今から88年前

倉敷~備中高梁間にガソリンカーの運転開始

1936年10月10日

昭和11年

今から88年前

布原信号場(現・布原駅)開業

1943年5月1日

昭和18年

今から81年前

多里線生山~伯耆新屋間に自動車による運輸営業(貨物)を開始。

生山自動車区設置。1953年3月15日

昭和28年

今から71年前

岡山~松江間で臨時快速「だいせん」運転開始。

11月に定期化。1953年12月15日

昭和28年

今から71年前

新郷駅開業。

1956年5月15日

昭和31年

今から68年前

比羽駅開業。

1958年10月1日

昭和33年

今から66年前

「だいせん」の運転区間が京都~倉敷~大社間に拡大され急行に昇格。DF50形ディーゼル機関車が導入され伯備線初の優等列車となる。

従来の近畿と山陰本線を結ぶメインルートは福知山線経由であったが、大阪から米子間では伯備線経由の方が距離が短く、山陰本線では運転速度も上がるため、同区間の短絡路線として着目された。1959年11月1日

昭和34年

今から65年前

西総社駅が総社駅に改称

1960年3月15日

昭和35年

今から64年前

岡山~出雲市間に準急「しんじ」(1往復)、岡山~新見~広島間で準急「たいしゃく」新設。

1960年4月21日

昭和35年

今から64年前

米子~岡山間にD51838号(新見区)けん引お召し列車運転。

1961年8月23日

昭和36年

今から63年前

伯備線 武庫駅開設。

準急「しんじ」の運転区間が宇野~出雲市~博多間に拡大。1962年3月15日

昭和37年

今から62年前

広島~米子間で準急「しらぎり」が運転開始。伯備線内は準急「しんじ」と併結運転。

1962年10月1日

昭和37年

今から62年前

三原~倉敷~出雲市間で準急「皆生」運転開始。

1965年10月1日

昭和40年

今から59年前

準急「皆生」三原~出雲市間から宇野発着に変更され、「たまつくり」に改称。

1966年3月5日

昭和41年

今から58年前

伯備線を走る準急が急行に格上げ。

1968年10月1日

昭和43年

今から56年前

急行「だいせん」が「おき」、「しらぎり」が「ちどり」に改称。「たまつくり」が「しんじ」に統合され、運転区間が宇野~出雲市~小郡(現・山口)間となる。

1970年12月11日

昭和45年

今から54年前

伯耆大山~上石見間が自動信号化。

1971年2月8日

昭和46年

今から53年前

伯耆大山~上石見間でC・T・C使用開始。

1971年4月21日

昭和46年

今から53年前

岡山~米子間でお召し列車が走る。

D51形のけん引によるお召し列車の最終運転。鳳凰のエンブレムが取り付けられた。1971年4月26日

昭和46年

今から53年前

「おき」がキハ181系で気動車化。新大阪~出雲市間に特急「おき」新設(1往復、急行の格上げ)

1972年3月12日

昭和47年

今から52年前

足立~新見間、新見~岡山間でD51型三重連の最終運転。

1972年3月15日

昭和47年

今から52年前

岡山~出雲市・益田間に特急「やくも」新設(4往復)、特急「おき」が廃止。

急行「ちどり」「たいしゃく」の伯備線乗入れ終了。

急行「しんじ」が岡山~浜田・小郡間に変更。

※山陽新幹線大阪~岡山間の開業に伴う変更。1973年4月1日

昭和48年

今から51年前

DL化により、岡山~新見間SL”さよなら列車”運転。

DL:Diesel(ディーゼル)と Locomotive(機関車)の頭文字をとったもの。1975年3月10日

昭和50年

今から49年前

急行「しんじ」が岡山~米子間の運転となり、「伯耆」に改称。

1976年2月3日

昭和51年

今から48年前

伯備線、山陰本線伯耆大山~米子間の電化が運輸省に認可。

1977年3月6日

昭和52年

今から47年前

伯備線の電化工事着工。

1982年7月1日

昭和57年

今から42年前

倉敷~伯耆大山間全線電化。

特急「やくも」振り子式の381系で電車化。

急行「伯耆」廃止。

※「やくも」は曲線通過速度が向上。EF64形電気機関車牽引の客車列車も2往復残った。1986年10月1日

昭和61年

今から38年前

伯備線の客車列車引退を記念し、岡山~足立間でEF64形電気機関車三重連の客車が走る。

1987年4月1日

昭和62年

今から37年前

国鉄分割民営化。JR西日本とJR貨物が伯備線を継承。布原信号場が駅に昇格。

1993年9月1日

平成5年

今から31年前

東京~浜田間の寝台特急「出雲」1往復が山陰本線鳥取経由から伯備線経由に変更。

1994年12月3日

平成6年

今から30年前

特急「やくも」の一部に「パノラマカー」が連結。「スーパーやくも」に改称。

1998年7月10日

平成10年

今から26年前

寝台特急「出雲」の一部が電化。伯備線経由に変更。「サンライズ出雲」となる。

2000年10月6日

平成12年

今から24年前

鳥取県西部地震により新郷~根雨間で土砂崩れが発生、10日に復旧。

2000年10月28日

平成12年

今から24年前

余震により生山~根雨間で土砂崩れが発生し不通、翌11月17日に全線復旧。

2001年7月7日

平成13年

今から23年前

新見~伯耆大山間でワンマン運転開始。

2006年3月18日

平成18年

今から18年前

「スーパーやくも」が「やくも」に統合。