鳥取県日南町 伯備線 生山駅・上石見駅 開業100周年記念

祝開業100周年

100th Anniversary

2024年12月6日金曜日は伯備線 上石見駅 開業100周年の記念日です。

上石見駅

かみいわみ

kamiiwami station

生山駅開業の翌年、1924年(大正13年)12月6日に開業した上石見駅は開業から現在まで、鳥取県日野郡日南町大字中石見字寺ノ前23番地にあります。上石見駅は米子支社管轄、隣の新郷駅は岡山支社の管轄という県境の駅で、伯備線の駅の中でも最も標高が高いことから『にちなん高原の駅』の愛称があります。

現在の駅構造は島式・単式の複合型2面3線のホームを持ち、行き違い及び退避が可能な地上駅です(1971年に無人駅となりました)。

駅の開業により石見・福栄地域は多大な恩恵を受けました。

上石見駅は石見・福栄地域の住民だけでなく、県境をまたいだ岡山駅新郷村の住民も多く利用する駅でした。岡山県新郷村野原は戦後、スキー場として有名な場所となりスキー目当ての観光客が上石見駅で乗降し、シーズンになると駅前の商店街や旅館は大変賑わいました。

スキー客でにぎわう上石見駅

提供:後藤厚見氏

100周年の式典・イベント情報

伯備線上石見駅開舎100周年記念式典

100周年記念式典を次の内容にて実施いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

やくも5号、スローダウンお見送り!

12月6日午前10時41分頃、出雲市行のやくも5号が上石見駅100周年を記念に合わせて、上石見駅を通過する時にゆっくり速度で通過します。

未来へのタイムカプセル

100周年の記念日に、20年後、2044年12月6日の未来へ向けたメッセージをタイムカプセルに保管します。

伯備線と上石見駅のこれまで

伯備線上石見駅のこれまでの風景や出来事、駅の事、地域の事など様々な事を掲載。あなたは上石見駅にどのような思い出がありますか

あなたのとっての上石見駅はどのような存在でしょうか。

100th Anniversary

上石見駅

【構造と特徴】

単式・島式ホーム複合型2面3線を有する列車交換・待避可能な地上駅です。2017年3月までは窓口で乗車券を発券する簡易委託駅となっていました。

駅舎は単式1番のりば側にあり、島式2・3番のりばへは跨線橋で渡る事が出来ます。

上石見駅のホームに出るとその長さに驚きます。

そのホームで下り列車が走ってくる様子は、石見の自然の中を走る列車の風景を見ることが出来ます。

列車が、新見側から谷田トンネルを抜け、車体を傾けて大きく弧を描きカーブを曲がりながら駅のホームに続く直線を走ってくる様子は、何度見ても感動的な風景です。

【のりば】

| のりば | 路線 | 方向 | 行先 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | V 伯備線 | 上り | 新見・岡山方面 | |

| 2 | V 伯備線 | 下り | 米子方面 | |

| 3 | V 伯備線 | 上り | 新見・岡山方面 | 一部列車のみ |

【概略の経緯】

1924年(大正13年)12月6日:鉄道省伯備北線(現・伯備線)生山駅 - 当駅間延伸時に終着駅として開設。

1926年(大正15年)12月1日:伯備北線当駅 - 足立駅間延伸、途中駅となる。

1928年(昭和3年)伯備北線と伯備南線が繋がり、全線開通となる。

1970年(昭和45年)12月1日:貨物取扱廃止。

1971年(昭和46年)2月1日:荷物扱い廃止、無人駅化(但し、3月10日まではスキー客対応のため駅員配置)。同時に跨線橋新設。その後、簡易委託駅化。

1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化に伴い、JR西日本の駅となる。

2017年(平成29年)4月:簡易委託解除、完全無人駅化。

【上石見駅と風景】

上石見駅にまつわる風景を少しですがご覧ください。皆様からの画像提供もお待ちしております。

上石見駅100周年記念日までのカウントダウンの軌跡

石見地域振興センター事務長によって上石見駅開業100周年記念日に向けて、その333日前から記念日までを日々写真でカウントダウンをお届けする活動を継続されて来ました。

そして、間もなく上石見駅は開業100周年の記念日を迎えます。

その日々のさまざまな出会いの奇跡と軌跡をここではサムネイルでお届けします。

各画像の詳細をご覧になりたい方は下記URLのクリックで『カウントダウン上石見駅』のインスタグラムにアクセス出来ます。

カウントダウン上石見駅インスタグラムを表示する

伯備線上石見駅の思い出集

伯備線や上石見駅にまつわる思い出の文章を、石見地域の方々を中心に掲載させて頂きました。

今回の掲載にあたっては『にちなん文化 45号』より編集委員長と各作者のご協力を頂きました。また『日野軍秋の陣』より上石見自治会長のご協力も頂きました。

皆様のご支援に心から感謝申し上げます。

脳裏に刻まれた上石見駅

後藤 厚見さん/上石見

■昭和四十三年四月、広島で新入社員研修を受けた後、鳥取の職場へ帰る途中実家に立ち寄った。

備中神代駅で芸備線から伯備線の最終列車に乗換え、新郷駅を出ると数分で県境の谷田トンネルに入る。気動車の大きなエンジン音が急に軽やかになると直ぐにトンネルから出る。上石見の家灯かりが見え、我が家の明かりも確かめた。駅舎とは反対側の二番線ホームに降り立った。

目の前には黒いマントを羽織った高畑山を背景に石見川の両岸に広がる田植え前の棚田が月明かりにぼんやりと浮かんでいた。澄んだ空気の中からカエルの大合唱が響いてくる。過って池田亀鑑や井上靖も降り立った駅である。

■今年三月下旬の山陰中央新報「羅針盤」に東京大学教授宇野重規さん(島根県出身)の寄稿文「幼い頃、伯備線で帰省した時の事、途中の駅であたり一帯が見渡す限りの野原で、漠然たる想いに襲われたことを覚えている」との記述があった。大都市から伯備線に乗換え、険しい谷間を縫って中国山地の片田舎の駅に着けば「漠然たる想い」を強く感じるのだろう。しかし、私は駅のホームから見るこの「漠然たる」景色が何故か大好きである。

■戦後から昭和四十年代前半まで上石見駅前は大賑わいであった。

線路わきには駅員や保線員の官舎、駅前通りには会社の営業所、製材工場、旅館、歯医者、飲食店、雑貨・食料品・衣服店、時計・電気店、パチンコ屋等が連なっていた。

冬になれば休日には山陽方面からの一番列車でスキーヤーが野原まで蟻の行列のように歩いて行った。県境を越えた高瀬鉱山にあるクローム鉱石や木材などを積込む貨物引き込み線に貨車や機関車が行き駆った。また、当時は通学・通勤で私も大変助かった。

今では面影さえもないが脳裏に鮮明に浮かぶ懐かしい風景である。

悲しみも運んだ伯備線

伊田 哲郎さん/下石見

私は昭和二十二年生まれ。戦後ベビーブームの走りに生まれた。今年(令和六年)、故郷を離れた同級生の要望に応えて、石見中学校の喜寿同窓会を行った。百人を超える同級生がいた中で、三十三名が出席した。県外から駆け付けてくれた同級生も多く、遠くは横浜からの出席者もいた。戦後すぐに生まれた私たちは、まだまだ貧しい時代に小中学校時代を過ごしてきた。

確かな数は覚えていないが、高校に進学した者は半数以下であったのではないか。関西を中心に集団就職で故郷を離れた者が多かったように思う。彼らの多くを就職先に運んだのは、上石見駅から岡山方面に向かう伯備線と、山陽本線であった。

私の従兄弟たちの多くは、貧しい中にあっても進学することができた。

しかし、敗戦後、外地から引き揚げてきたある従兄弟たちは、社会から金の卵と言われ、低賃金で労働条件が決して良くない企業に集団で就職していった。

十五歳杉で、まだおかっぱ頭であったり、髪が伸び切らないままの坊主頭の従兄弟、上石見駅から伯備線に乗って、家計を支えるために故郷を離れた。従兄弟たちの母親は、貴社がゆっくりと発車して視界から消えるまで、ホームを小走りにしながら、誰はばかることなく泣きじゃくり手を振り続けた。

見送りに行っていた私は、伯母に掛ける言葉もなく、黙ったまま、従兄弟がいなくなった家まで歩いて帰ったことを鮮明に覚えている。私が知らないだけで、同じような光景は何度も繰り返されてきたことだろう。

私の小中学校時代は、(小学校三年から六年は、江府町の米沢小学校だったが)下石見から中学校のあった上石見までが世界の全てだった。高校生になって、世界が根雨まで広がった。根雨まで世界を広げてくれたものも伯備線だった。日南町でも伯備線を見ることができるのは、生山駅から上石見駅の間だけだ。我が家から伯備線を見ながら、この鉄路をどこまでも行ってみたいと思うようになった。

まだ見ぬ世界を見てみたいという気持ちと、家を出たいという気持ちをが重なり、東京で学生生活を送ることになった。一浪したため、私と年子の妹が同じ年に家を出た。一度に二人がいなくなった我が家は、きっと寂しくなったと思う。旅立つ時は、去る側より送り出す側の方が寂しいと、いつも感じてきたからだ。母の気持ちは、日に日に沈んでいった。

妹が家を離れた日は、食器洗いなどしたことがなかった父が、食器洗いをしていた。持って行き場のない寂しさを、食器を洗うことで紛らわせていた。私が東京へ旅立つ日は、四月から転勤になった江府町の明倫小学校前から手を振ってくれた。当時は、父親との会話などほとんどなかったのに。そんな思い出に、伯備線はいつも寄り添ってくれた。

今年は、上石見駅創立百周年に当たる。私は戦後生まれだが、上石見駅からも出征兵士が戦地に向かわれた。戦死された方も多くいらっしゃると思うと心が痛む。二度と兵士を送り出すために駅を利用してはならない。

この百年の歴史を、駅舎は何を感じながら見てきたであろうか。上石見駅は分水嶺の駅だ。ここを越えると違う世界が待っている。ここを越えると他府県だ。私は心の中で、そこを越えると自分を変えることができるという「駅」を持ちたいと長い間願っていた。生きていくための営みは、成功したと言われる人に中にも、少しは悲しみに似たものが含まれていると思えてならないのだ。だからこそ、人を愛おしいと感じることができるような気がしている。

これからの歴史を、次の世代の人たちに恥じないものにしていくために、もう少し老骨に鞭打ちたいと柄にもないことを考えながら筆を擱く。

伯備線と私

田邊 正人さん/花口

私の父は炭焼きをしていました。私の生まれた昭和10年、父は広島県の西条町宇山で仕事をしていました。親方は寺で、そこの和尚さんが私の名前をつけてくれました。この地には、大勢の人が炭焼きに集まっていました。3歳ぐらいの時、岡山県の神代笹尾に移り住み、ここに国民学校の3年までにいました。

伯備線は当時、新郷駅はなく、上石見の次は神代でした。神代から芸備線が東城まで通じていました。

伯備線の臣では、神代から上石見まで伯備線に乗って神戸上の洞の実家に帰るときや、神代から新見まで父親に連れられて乗った思い出です。その頃は蒸気機関車が客車を引っ張っており、窓を開けると石炭の粉が入ってきて、目に入るし、服は汚れるのですが、でも窓を開けたくて、乗ったら窓を開けていました。それから、石炭を窯に入れる機関士の鮮やかな作業を見るのが好きでした。

ある日、新見の警察署から「衣料切符を預かっているから取りに来るように」という呼び出しがあり、父親と新見の警察署に汽車に乗って行きました。父親は警察で「板場を温めるか?(留置所に入るか)」と言われたが、それはありませんでした。戦争中、警察は国民に威張っていました。物がなく、衣料切符がないとお金があっても服が買えない時代でしたので、落とし物を返したということにつけても、親切な警察と侮られないように、威張り、脅したのだと思います。

神代で電車を降り、家に帰る途中、笹尾国民学校の近くの西村商店で父親と一緒にご飯を食べました。そこで食べた大根おろしがおいしかったのが、今でも忘れられません。何もない時代で蕨がご馳走で村の人は千屋温泉の山まで取りに行っていました。集落の集まりでは、は畑の野菜や漬物を持ち寄って、宴会をしました。

国民学校3年の時、神戸上の洞の父の実家に帰りました。父の実家は洞の佐貫谷にあり、佐貫谷長者と言われていました。それから、花口に小作に入りました。地主は上鉄穴内の長谷川永重さんでした。農地は広く1町7反あり、とても一人では作れないので、8反をつくり、向かいの新田さんに9反作ってもらいました。戦後農地解放で自作農になりました。作ってもらっていた9反は、富山県から花口に炭焼きに来ていた人がそこを買って作られるようになり、今に至っています。

実家に帰り、父は田邊家の墓守をしてまいりました。私も父から引き続きました。広い墓で、母は墓掃除に行くときは弁当持ちで行っていました。「初代」は「東城」からのようで墓石にそのような銘が刻んであります。墓のそばに樹齢何百年の椿の木がありました。木が古くなり、墓の維持に支障をきたすようになり、平成5年、切ってテーブルになりました。

伯備線は私と生まれ故郷とともにありました。これからも故郷と人をつなぎ続けてくれるでしょう。

鈍行列車で神戸へと

古川 貞美さん/下石見

12月~3月の農閑期になると祖母は神戸の伯母のクリーニング店に手伝いに行っていた。妹が産まれると3歳になる私を連れて行くようになった。それは小学生になるまで続いた。

その頃の上石見駅は列車に乗る人より見送りの人で一杯だったのも忘れられない記憶です。

車社会の今、思い返してみると鈍行列車の長旅。祖母の忍耐力に感謝しかない。石炭列車はトンネルが来るたびに窓を上げ下げする。トイレに行くたび、ごめんなさいと言いながら通してもらう。座席の上では靴を脱ぎドンドンしない。ゴミは袋に入れて座席の下に置いて降りる。幼くてそれくらいの記憶しかないが、何時間列車にいたのだろうか?

そして神戸。石見とは全く違う世界。話す言葉、服装、食べるもの。休みにはあちこちお出かけ。宝塚歌劇にも行った。一番忘れられない思い出は外国人を見たこと。やんちゃ坊主が突然「あ!ガイコツジンや!!」と叫んだ!?これこそが今で言うカルチャーショック。小学生になるまでの3年間で理解力も記憶も少ないけれどテレビもない時代。世の中には色んな暮らしがあり、人間がいることを体験した。外国への好奇心が生まれた体験だった。

伯備線と私

矢田 治美さん/下石見

「にちなん文化」編集委員会の委員長として「にちなん文化」を長年担当された須田秀和先生が、突然亡くなられました。教育文化面でもいろいろお世話になり貢献された先生に感謝し、ご冥福をお祈り申し上げます。

伯備線生山駅が昨年、上石見駅が今年100周年を迎える。8月23日上石見駅前で100周年記念イベントが行われて参加した。

伯備線生山駅は、1923年(大正12年)11月に、上石見駅が翌1924年(大正13年)12月に開通した。伯耆大山から上石見間が伯備北線、南線の新見と上石見間が繋がったのが、4年後の1928年(昭和3年)10月で、伯備線として陰陽が繋がった。上石見足立間が難工事で、谷田トンネルの落盤事故で十数人の死傷者があったとされている。私の父も松本トンネルの工事に従事して、やはり難工事で犠牲者があったといっていた。これらの工事には町外の方々が多くおられ、そのまま地域に住まわれ、生山・上石見ともに、旅館や飲食店などにぎやかな街となった。昭和の時代まで、私たちもよく利用していた。懐かしい思い出だ。

現在、上石見生山間の下石見信号所が500メートル複線となっている。待ち合わせで一時停車するので、撮り鉄たちが写真を撮りに来る場所でもある。特急「やくも」に使用された381系は廃止されるので、大勢がやってきてにぎわった。石見村と福栄村が共同して国や鉄道省等関係機関に下石見駅設置の強力な陳情運動をした場所である。

【戦中戦後】 私が生まれた3年後に、真珠湾攻撃で太平洋戦争が勃発、若者が次々と戦争に駆り出され、上石見駅で出征兵士を見送っていた姿を思い出す。この度、日の丸の旗を持ち帰った米兵の孫が、所有者のもとへ返還したいと、実現した。下石見の火山行一さんは、43年7月5日上石見駅から出征、45年8月17日に中国で亡くなられた。日の丸の旗には、地元の人が寄せ書きをしておられる。私の義母の名もあった。遺族の、長男司さんの元へ無事届いた。

1945年(昭和20年)8月終戦となり、無事帰還された方々。私の父も45年4月42歳で朝鮮へ駆り出され、終戦で無事かえってきた。半年のことではあったが、留守中母が、父の代わりをして、子どものできることは手伝った。

国民学校2年生で終戦、世の中が変わった。教科書が黒塗りとなり、進駐軍が学校に靴のまま上がってくるなど。蒸気機関車の列車には、進駐軍が乗車しており、ちょうど火山さんの家の前の堂原踏切で停車した。石炭の補のためだったが、停車した窓から、粉ジュースやチューインガムを投げてくれるので、当時は大勢の子どもが、競って飛んで出て拾ったものだ。食糧難の時代の懐かしい思い出である。

今、世界各地で紛争が続いているが、子どもたちが犠牲となっている姿を見るにつけ、戦中戦後の食糧難の時代に、野山をかけめぐって、食べられるものは何でも食べたことを思い出す。世界平和を切に望んでやまない。

上石見駅は、周辺の福栄村や新郷村の人々が利用した駅でもある。文豪井上靖の家族が疎開した際、上石見駅からラクダの背を経て家族の元へ歩いて通った。「中国山脈の稜線、天体の植民地・・・星欄干たり」・・・と詠われ、先生にとっても、家族にとっても思い出の地であったと思う。今、上石見駅は改築して、高原の駅として再出発している。

昭和20年代の終わりに新郷駅ができ、福栄もバスが通い生山駅を利用するようになった。

また、昭和天皇が山陰行幸の際、お招列車で伯備線を通られた。亀山公園のつつじや石霞渓の風景を尋ねられたと聞いている。

【気動車から電車へ】

石炭車からジーゼル車、そして電車へと変遷したが、蒸気列車を一番よく利用した。通勤通学の手段として、またコミュニティの場であった。鳥取県庁まで4時間、伯耆大山で乗り換えていた。東京へは米子から山陰線夜行で、山陽線では岡山まで出て夜行列車、帰りは岡山駅に夜中に着き、朝、伯備線で生山に帰ってきた。

私が、初めて汽車に乗ったのが、米子産業博覧会に両親に連れられて旅行したとき。そのあと道笑町の電車駅から法勝寺電車で手間駅まで親戚に行ったことが懐かしい。

電化されるまでは、たくさんの踏切があって、農作業はその踏切を通っていた。廃止されて、廻り道となったが、ほ場整備で農道が出来、機械化で大変便利にはなった。蒸気機関車の時代は、子ども達もかなりいた。線路に小石を置いて遊んで、それがばれて、線路班の責任者から厳重注意で断りに行ったこともある。また、上石見生山間で線路作業員が列車にはねられ、4名の犠牲者がでた。私と同年ごろの若者だったので悲しみも大きかった。

国鉄から民営化でJRとなり、全国の地方鉄道が廃線の危機にあるなかで、伯備線は陰陽を結ぶ重要路線です。自動車に取って代わったとはいえ、いつまでも伯備線が存続するようみんなで守っていかなければならないと、100周年に強く思います。

石見地域について

石見地域は、鳥取県日南町のおおよそ南東部に位置し、上石見、中石見、下石見の3地区に分かれています。大倉山、花見山の裾野に広がる石見川沿いに広がるこの地域は、古代より交通の要所として発展し、歴史的遺跡や自然の美しい景観が豊富です。上石見は農村風景が広がり、中石見では古墳や神社が点在し、下石見は鉄道の旧信号場など近代史の名残を感じられます。各地区の独自の文化や伝統が継承されており、住民の方々の活動が地域を支えています。

『石見』という地名の由来は、孝霊天皇日野巡幸の際に、大倉山で鬼退治をし、その時に下の方に多くの岩があるのを見て「あの下の岩を見よ」と仰せられたのが、この地名の始まりだと伝えられている。

石見地域の6地区について

石見地域のいろいろな風景

石見地域は、古代より出雲国と吉備国をつなぐ幹線道路の経路地として発展しました。石見川を中心に交易の要所として発展し、周辺には古墳や遺跡が点在していました。中世には山城が築かれ、山陰地域の防衛拠点として重要な役割を果たしました。

それらにまつわる風景や遺跡など一部をご紹介します。

画像提供:日南町

永福寺

花見山(神戸上から)

角力峠(すもがたわ、しもがたわ)の石地蔵

釜ケ谷神社

銀山鉱夫住居跡「まち坂」

銀山集落

月瀬橋

獄門原

三吉密ヶ﨏山遺跡 No.13(側面)

三吉密ヶ﨏山遺跡 No.13(注口部)

殊福寺

宗金の六地蔵

宗金陣

宗後集落

上石見の街並み

新左衛門の大石橋

是次宝篋印塔

清国廃寺跡

石見神社

潜木峠

大石見神社

大倉山(谷田峠から)

谷川の御堂

谷田峠トンネル

池田亀鑑文学碑

日野銀山坑道跡

福重寺

福成神社

無坂お大師様

無坂庚申塔

龍泉寺 十一面観音

龍福寺

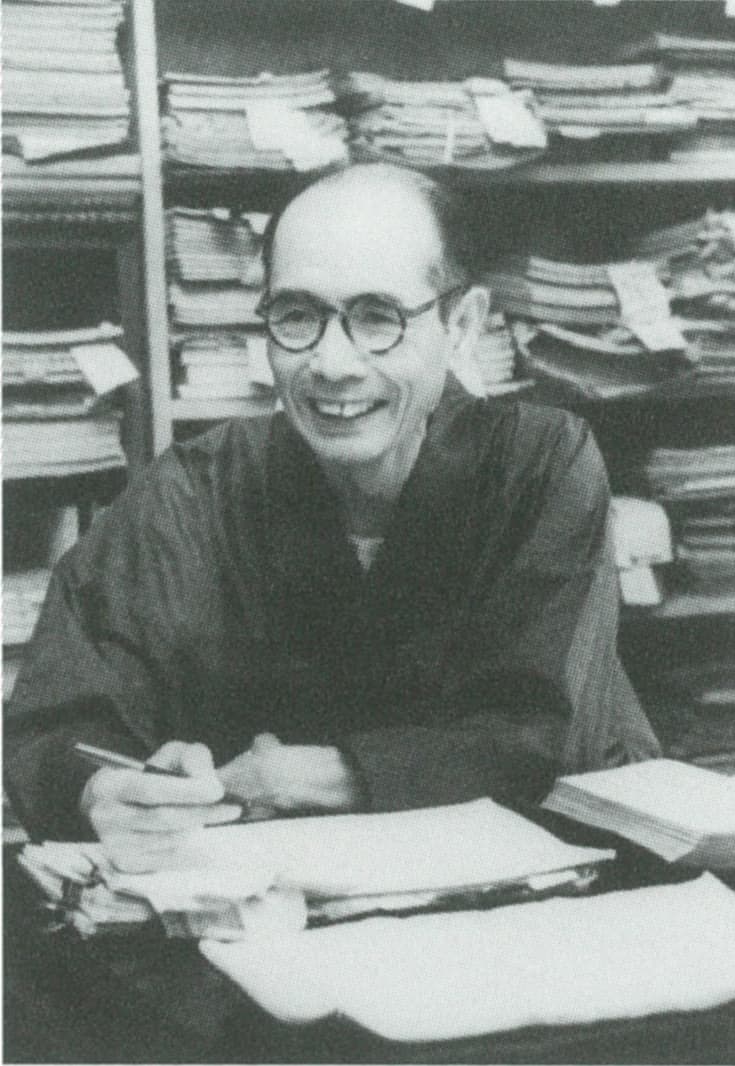

池田亀鑑(いけだきかん)

提供:日南町

2024年、NHK大河ドラマでは『源氏物語』を題材とした作品が放送され多くの注目を集めました。この『源氏物語』の作者である紫式部は、平安時代を代表する文学者であり日本文学の至宝ともいえる作品を世に残しました。

日本の国文学において『源氏物語』研究の礎を築いた人物こそ、現日南町神戸上出身の池田亀鑑先生です。池田亀鑑先生は、精緻な研究と幅広い見識によって、『源氏物語』の学術的評価を大きく高め、多くの後進の研究者たちに影響を与えました。今日、多くの研究書や書籍が発刊されているのも、池田亀鑑先生の先駆的な研究があったからこそです。

池田亀鑑は1896年|明治29年、教員をしていた両親の勤務地である日野郡福成村(現日南町神戸上)で生まれています。当時住んでいた家屋は今は、別の場所に移されていますが、生まれ育った敷地に石柱が建てられています。

このページでは、池田亀鑑先生の足跡や功績についてご紹介します。日本文学の輝かしい歴史を形作った偉人の軌跡をぜひご覧ください。

池田亀鑑が成し遂げたこと

『源氏物語大成(げんじものがたりたいせい)』を完成させる

平安時代に紫式部が買いたオリジナルの『源氏物語』はもうこの世には存在していません。

期間は出来るだけ多くの写本を集め、それらを読み比べてどれがいちばん本物に近いかを研究しました。

亀鑑の三十年間にわたる源氏物語研究の成果が『源氏物語大成』という本にまとめられています。

この本は今なお、源氏物語の研究者でこれを読まない者はいない、と言われるほどの基礎的な資料です。

苦労したこと1

オリジナルは現存しない

残っている一番古い源氏物語は、鎌倉時代に書き写されていたものです。手書きのため、写し間違いがあったり、人によっては面白く変えてしまったりして、どれが本当かわからなくなってしまいます。

亀鑑は、いろんな種類の写本を比較検討して紫式部の書いたものに近づけようとしました。

苦労したこと2

「変体(へんたい)がな」で書かれている

昔の源氏物語の写本は変体がなで書かれています。

毛筆で書かれた変体がなの文字を、できるだけ正確に読取り、現代の人が読める文字にしなければなりませんでした。

苦労したこと3

資料あつめ

亀鑑は、研究のもととなる源氏物語の写本などを幅広く買い集める必要がありました。

アルバイトで先生をしたり、小説をかいたりして、写本を買う費用にあてていました。

またコピー機のない時代ですから、借りてきた資料は、書き写すか写真撮影するしかありませんでした。

池田亀鑑の残したもの

道をきりひらく

源氏物語は五十四巻もある長編の物語です。それらの写本を何種類も入手して読み比べるわけですから、大変な時間と労力を必要とします。そのため、それまでだれも取り組んだことのない研究でした。

しかも、亀鑑が研究を始めたころは、まだ研究方法が確立されていなかったので自分で模索しながら進めるしかありませんでした。

池田亀鑑の残したもの

強い信念

晩年は、長年の過労もあってか、病気とたたかいながらの研究でした。そんな中にあっても大学での講義には情熱を絶やすことなく取り組みました。

それだけではなく、学生や一般市民向けの講義を開催するなど、源氏物語の普及のための活動も広くおこなっていました。

亀鑑は自分の事は後回しにして、教育や研究に向き合いました。どんなに苦しくとも必ずやり遂げる姿勢は、その後継者たちにも大きな影響を与えました。

池田亀鑑の残したもの

桃園文庫

亀鑑は、源氏物語の研究のために、本文の写本を始め、源氏物語に関するものならば何でも集めていました。それらをまとめて「桃園文庫」と名付けて管理していました。

現在、その大部分は池田家と縁のあった東海大学へ移っています。それ自体が学問的な価値をもつだけでなく、亀鑑の研究の足跡を知るという面においてお貴重な資料群となっています。

亀鑑の収集した書物は「池田コレクション」として、奈良県の天理大学付属天理図書館にも所蔵されています。

池田亀鑑の著した”ふるさと”

私のふるさと

岡山県を出た伯備線の列車が高梁川に沿うて北上し、中国山脈をこえて鳥取県にはいって最初の駅、そこでおりて、また小さな谷川を一里ばかりさかのぼると、三方山にかこまれたs小さな部落がある。

そこは、わたくしの生涯わすれることのできない、なつかしいふるさとである。

この平和な谷間には、西日がおちてから、長い薄明のたそがれがつづいた。濃い紫、深い青、その夕霧の中に、少年たちのたのしい夢があった。

山には早くから雪がくる。(中略)今夜はあの平和な谷間には粉雪がしんしんとふっているだろうであろうか、それとも青い星が一つ、お伽話のようにきらきらとまたたいているであろうか。

「花を折る」池田亀鑑・著(中央公論社)より抜粋

池田亀鑑 概年譜

池田亀鑑先生の足跡を振り返り、その生涯と研究活動を年表でまとめました。

『源氏物語』研究の礎を築いた先生の歩みを年表でご覧ください。

1896

明治29

0歳

12月9日、鳥取県日野郡福成村に父・宏文、母・とらの長男として生まれる。

1903

明治36

7歳

神戸上尋常小学校に入学

1908

明治41

12歳

父の転任にともない、日吉尋常小学校に転校

1909

明治42年

13歳

日野郡吉寿尋常小学校高等科に入学

1912

明治45

16歳

鳥取県師範学校に入学

1916

大正5

20歳

日野郡溝口尋常小学校に勤務

1918

大正7

22歳

東京高等師範学校に入学

1919

大正8

23歳

この頃から池田芙蓉、青山桜洲などのペンネームで少年少女向けの小説を多く発表

1922

大正11

26歳

女子学習院助教授となる

1923

大正12

27歳

東京帝国大学文学部国文科に入学

1926

大正15

30歳

芳賀矢一博士記念会の事業として、源氏物語注釈の編纂を任される。

東京帝国大学副手となる

1932

昭和7

36歳

紫式部学会創立に関与

1934

昭和9

38歳

東京帝国大学助教授になる

紫式部学会機関誌「むらさき」の創刊に関与、以後編纂にあたる

1948

昭和23

52歳

文学博士号を授与される

1953

昭和28

57歳

「源氏物語大成」刊行開始

1955

昭和30

59歳

東京大学文学部教授となる

1956

昭和31

60歳

「源氏物語大成」(全八巻)完結

12月19日、死去

1957

昭和32

「源氏物語大成」が朝日文化賞を受賞

1960

昭和35

溝口町役場横に「池田亀鑑先生学恩碑」が建てられる

1968

昭和43

石見東小学校に「池田亀鑑文学碑」が建てられる

1986

昭和61

岸本中学校前に「池田亀鑑顕彰碑」が建てられる

2009

平成21

石見東小学校同窓会員を中心に「池田亀鑑文学碑を守る会」発足

旧石見東小学校の文学碑の池田亀鑑略歴紹介が石碑に建て替えられる

2010

平成22

講演会「もっと知りたい池田亀鑑と『源氏物語』」が開催される

2012

平成24

第一回「池田亀鑑賞授与式・記念講演会」が開催される

石見は、歴史と文化の豊かさにあふれ

多くの魅力が詰まった地域です。

この地域が古代より受け継いできた伝統や遺産は

次の100年にもわたり継承されるべき

貴重な財産だと強く感じます。

生山-上石見間を走る重連の蒸気機関車

提供:木嶋写真館ギャラリー

コンテンツは随時、更新・追加しております。