日南町の位置

日南町は中国地方のほぼ中央に位置し、中国山地に囲まれた山間地にあります。

陰陽連絡路線として100年前に開業した伯備線の生山駅と上石見駅があり、今も『特急やくも』やローカル線が走る自然豊かな町です。

日南町のなりたち

1959年|昭和34年の4月1日、日野郡にあった5つの町村(伯南町、高宮村、多里村、石見村、福栄村)が合併し、現在の日南町が発足しました。

『日南町』と言う名称は、合併する町村が日野郡の南に位置する事から命名されました。

今年2023年で日南町63年の歴史です。

日南町の町村合併の変遷

日南町

1959年4月1日|昭和34年

高宮村・伯南町・多里村・石見村・福栄村が合併し、日南町が誕生。

高宮村

1955年7月1日|昭和30年

大宮村・阿毘縁村が合併、高宮村となる。

大宮村

阿毘縁村

伯南町

1955年5月21日|昭和30年

日野上村・山上村が合併、伯南町となる。

日野上村

山上村

多里村

石見村

福栄村

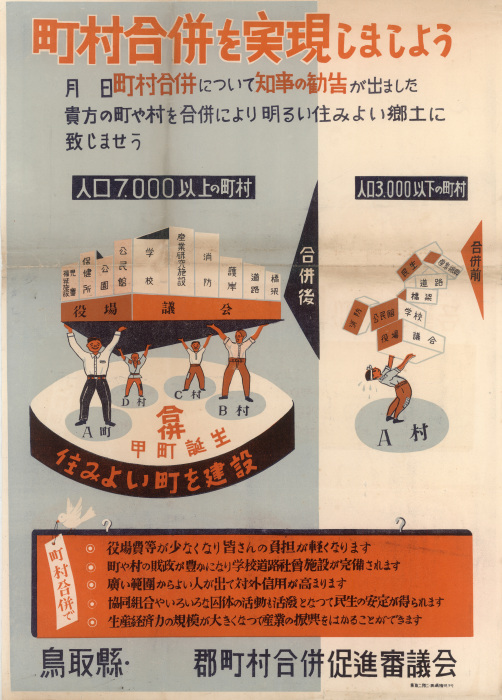

町村合併促進ポスター(1)

1952年|昭和27年に鳥取県が発行。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000059&lCls=arc_m111&lPkey=0000059&detaillnkIdx=1

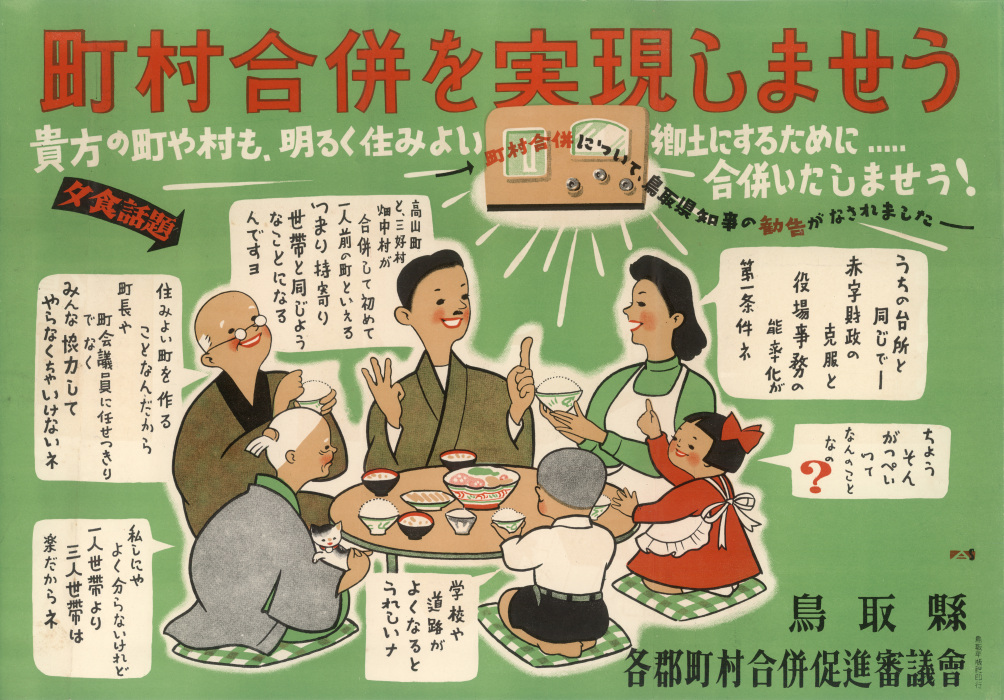

リンクを押すと出典元ページを表示します町村合併促進ポスター(2)

1952年|昭和27年に鳥取県が発行。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000060&lCls=arc_m111&lPkey=0000060&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します各郡審議会試案一覧表

1952年|昭和27年発行。詳細に検討されています。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000057&lCls=arc_m111&lPkey=0000057&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します鳥取県町村合併現況図(昭和30年7月1日現在)

1955年|昭和30年時点での鳥取県内の町村合併の進み具合です。日南町が発足する直前です。伯南町、高宮村、多里村、石見村、福栄村が確認できます。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000061&lCls=arc_m111&lPkey=0000061&detaillnkIdx=1

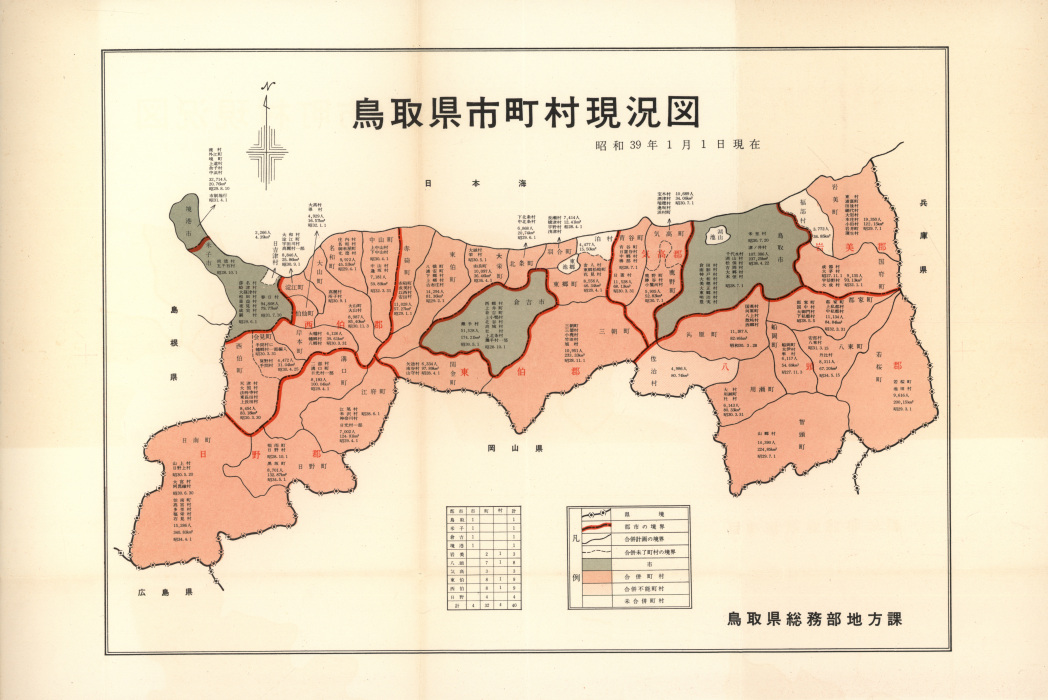

リンクを押すと出典元ページを表示します鳥取県市町村現況図(昭和39年1月1日現在)

1964年|昭和39年時点での鳥取県内の町村合併の進み具合です。昭和30年の現況図と比べると、かなり町村合併が進んでいる事がわかります。 日野郡には溝口町、江府町、日野町、日南町と4町があります。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000062&lCls=arc_m111&lPkey=0000062&detaillnkIdx=1

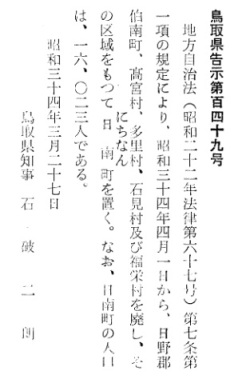

リンクを押すと出典元ページを表示します市町村の廃置分合

1959年|昭和34年3月27日(金曜日)の鳥取県公報 第3007号に日南町の合併についての記載が確認出来ます。 (出典元資料から該当部ページ抜粋の編集を行っています)

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/detail?cls=arc_c103&pkey=0029847

リンクを押すと出典元ページを表示します

日南町の風景

日南町が誕生する、ずっと前の風景をちょっとだけご覧ください。

昔の風景は生山駅・上石見駅の開業100周年式典や各イベントの時に多くの様々なシーンの写真を展示します。

そちらにも是非、お越しいただきご覧いただきたいと思います。

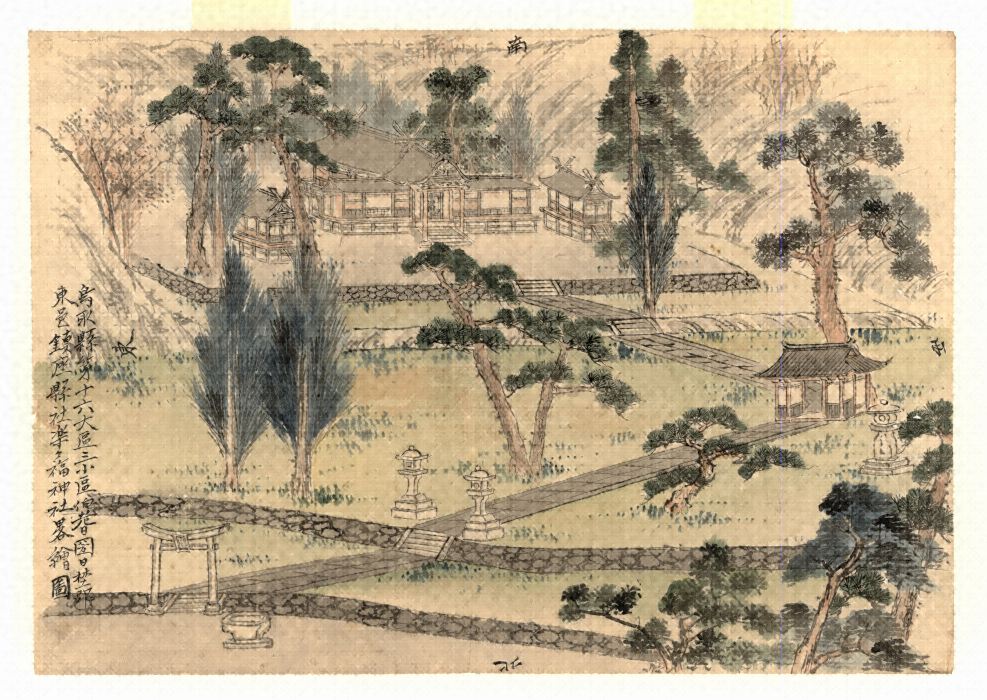

神社絵図

明治8年頃の楽々福神社の絵です。

日野郡東村(現在の日南町宮内)と説明に記載されていました。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000039&lCls=arc_m111&lPkey=0000039&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します神社絵図

明治8年頃の楽々福神社の絵、2枚目です。

日野郡西村(現在の日南町宮内)と説明に記載されていました。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c111&pkey=0000040&lCls=arc_m111&lPkey=0000040&detaillnkIdx=1

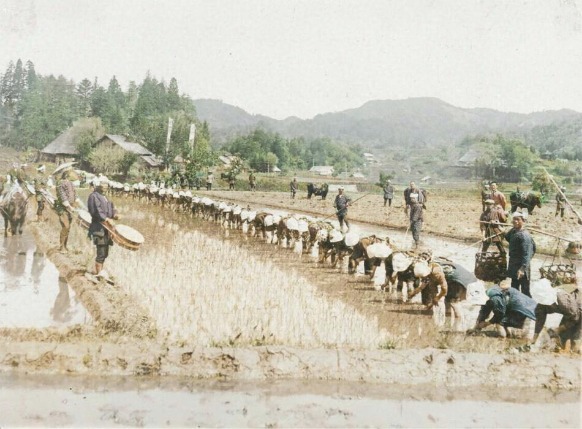

リンクを押すと出典元ページを表示します日野郡阿毘縁村田植状況(田植1)

1930年|昭和5年。

写真情報:当時、阿毘縁、多里、大宮等奥日南の各村では田植えの際の田楽の習慣が残っていた。撮影場所である日南町茶屋では現在、田楽は行われていない。牛耕が行われていた様子もわかる。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c107&pkey=0000117&lCls=arc_m107&lPkey=0000117&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します日野郡阿毘縁村田植状況(田植1)

AIカラー変換を使ってカラー写真風にしてみました。色再現が完全ではありませんが、少しでもリアルな感じと親近感がわいていただければ幸いです。(出典元データをAIカラー変換機能を用いて加工編集して掲載しています)

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c107&pkey=0000117&lCls=arc_m107&lPkey=0000117&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します田植2

昭和初期。

写真情報:日南町茶屋での田植え風景。写真左、幟が立っているところは三所神社(当時は矢原神社)、右手奥には常桂寺が見える。写真右側に写る背広姿の人物は地元出身の教育者・内藤岩雄(1874~1944)。神社と寺の位置は現在も変わらない。

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c107&pkey=0000118&lCls=arc_m107&lPkey=0000118&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します田植2

AIカラー変換を使ってカラー写真風にしてみました。色再現が完全ではありませんが、少しでもリアルな感じと親近感がわいていただければ幸いです。

(出典元データをAIカラー変換機能を用いて加工編集して掲載しています)

出典:とっとりデジタルコレクション

https://digital-collection.pref.tottori.lg.jp/search/mediaDetail?cls=arc_c107&pkey=0000118&lCls=arc_m107&lPkey=0000118&detaillnkIdx=1

リンクを押すと出典元ページを表示します

産業のあゆみ

現在、日南町があるこの場所では『町村合併』以前のずっと遠い昔から地域性や風土・気候に合わせて様々な産業が営まれて来ました。

それらについての変遷もちょっとだけご覧いただき、今日まで続く日南町のあゆみに想いを馳せていただければ幸いです。

たたら製鉄

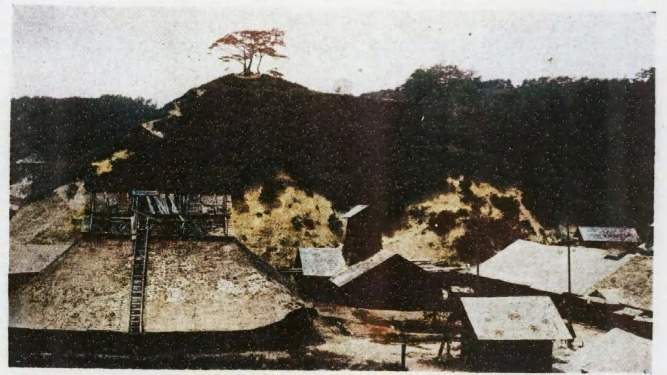

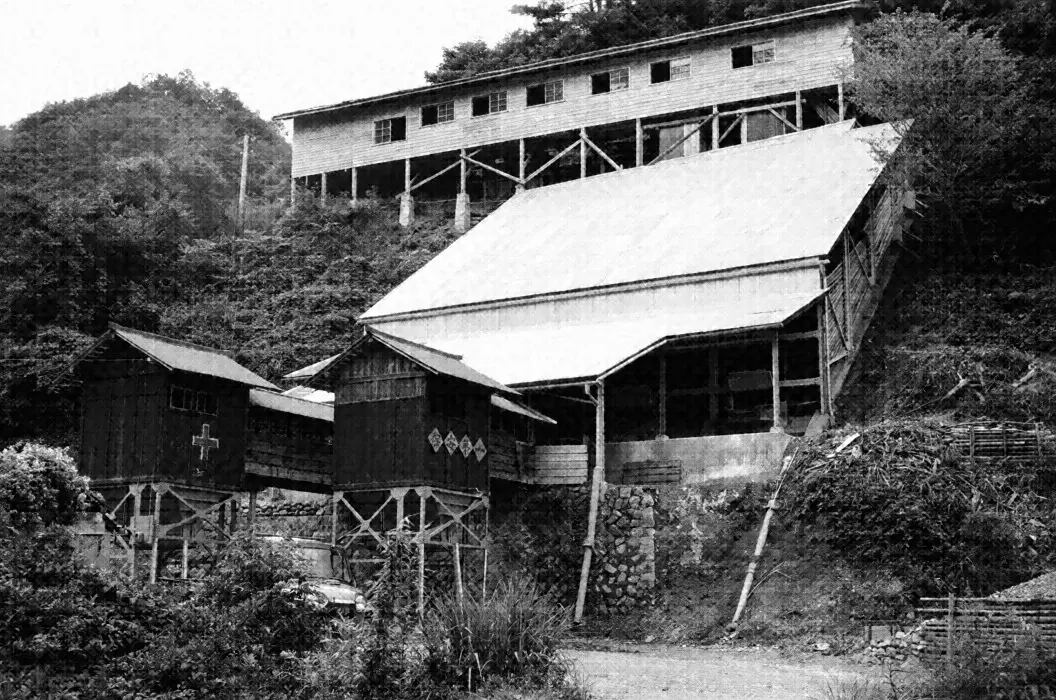

吉鑪の全景写真をAIカラー加工編集したもの

出典元写真には

『日野郡大宮村大字印賀吉鑪(ヨシタタラ)前景

向テ左梯子ヲ架セルハ鑪小屋 中央ドウ小屋は大鋼塊ヲ破砕スル所 右端の家屋ハ事務所

山内小屋也 向山高所松木ノ立テル所ハ金屋子神を祭ル所也』

との説明書きがありました。

出典

近藤寿一郎 著『日野郡に於ける砂鉄精錬業一班』,

近藤寿一郎,大正15.

国立国会図書館デジタルコレクション

出典元ページ:

https://dl.ndl.go.jp/pid/920732/1/2

古代より鉄鉱石がわずかしか採れない日本での製鉄の手法は、花崗岩などにわずかに含まれる砂鉄をもちいた『たたら製鉄』というものでした。

たたら製鉄より生み出された玉鋼は、長い日本の歴史上でも”日本刀”をはじめ、様々な鉄器や農機具にも利用されてきました。

その玉鋼の中でも最高品質を誇った『印賀鋼』と呼ばれた鋼がありました。

それは現在の日南町内各地に存在した鉄穴場で採れた砂鉄をもちいて、日南町大宮地区で約100年前まで操業していた吉鈩(よしたたら)で生産され、全国へ出荷され、流通した玉鋼でした。

そんな日本の歴史上でも重要な存在であった『たたら製鉄』『玉鋼』についてちょっとだけ、ご紹介します。

本格的な『たたら製鉄』についての内容は伯耆国たたら顕彰会のたたらNavi.サイトをご覧ください。

これは日南町大宮地区に存在した吉鈩を史実資料を基に再現し、製作されたジオラマです。

大宮地域振興センターに常設されている『たたらの学校』に展示されています。資料提供:大宮まちづくり協議会

ジオラマ製作:井上恵子氏

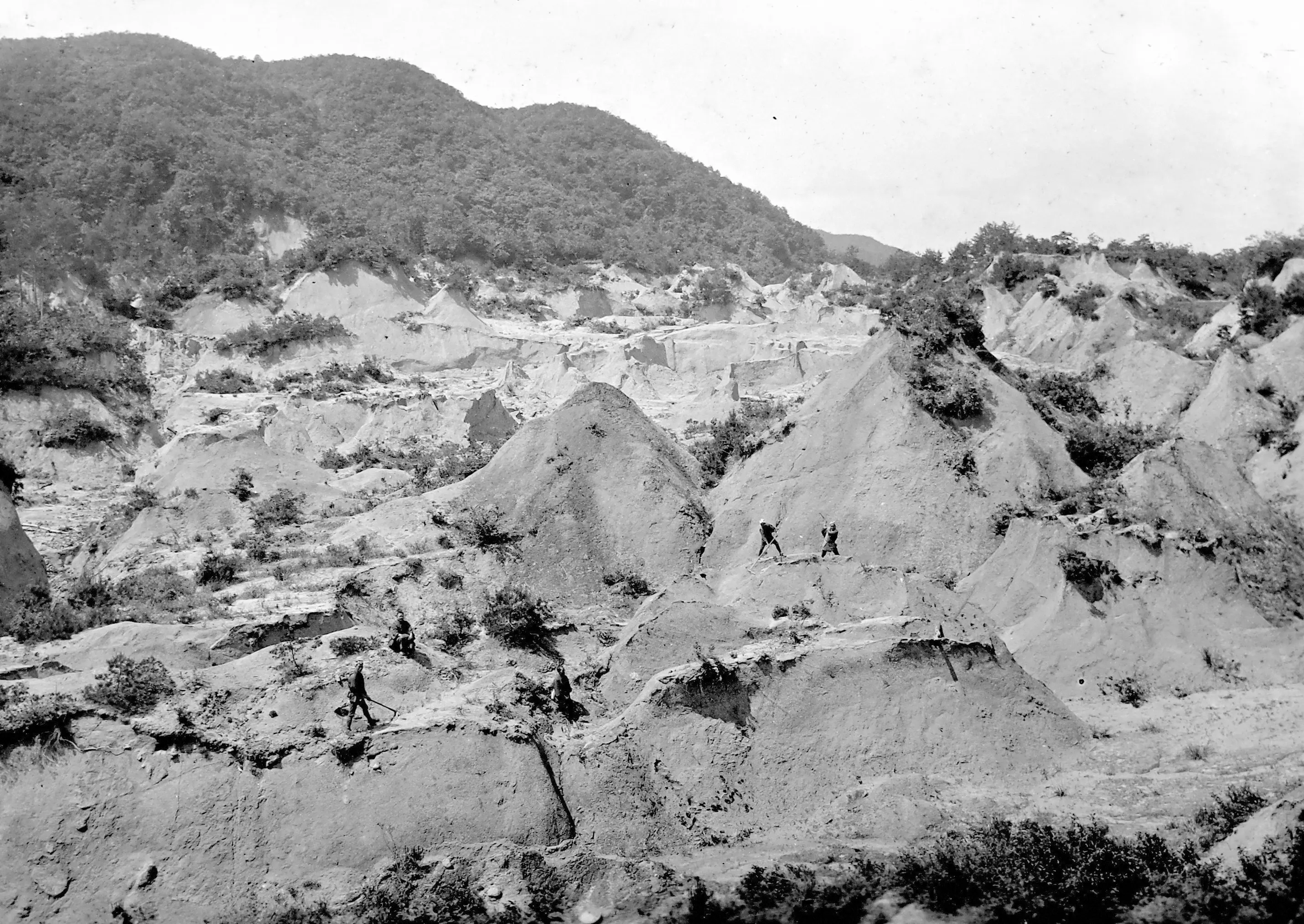

この写真は明治末期〜大正初期、日南町阿毘縁(あびれ)深﨏の鉄穴(かんな)場を撮影したものです。

日南町所蔵資料

この本は、1926年|大正15年に出版された『日野郡に於ける砂鉄精錬業一班』です。

著者は近藤寿一郎氏。出典

近藤寿一郎 著『日野郡に於ける砂鉄精錬業一班』,

近藤寿一郎,大正15.

国立国会図書館デジタルコレクション

日野郡に於ける砂鉄精錬業一班

https://dl.ndl.go.jp/pid/920732/1/1

『たたら製鉄』について

下記メニューは『伯耆国たたら顕彰会』サイトの各メニューへリンクしています。

今回は『伯耆国たたら顕彰会』様のご厚意によりサイトへのリンク、引用についてご賛同いただきました。

『たたら製鉄』の歴史を年表で見てみます。 日南町ゆかりの地名や名前が出てきます。

略年表

5世紀初頭

■日南町印賀の横穴古墳より刀・槍出土。原料鉄は大陸系の輸入鉄と分析される。

6世紀後半

■日本で砂鉄製錬による鉄の生産始まる。

古代

■孝霊天皇の鬼退治伝説

平安時代

■スサノオノミコトのヤマタノオロチ退治伝説

鬼やヤマタノオロチは、タタラ師をあらわすといわれている。

■伯耆(大原)安綱とその一門による作刀。「童子切」ほか名刀を今日に残す。鎌倉時代

■伯耆会見郡古鍛冶の始祖大原安綱、反りのある日本刀を創始(源氏の宝剣「鬼切」)

1254年

■古都文次郎信賢、土着して日南町印賀阿太上山で印賀鋼をつくる(日野郡史)

1333年

■元弘の乱船上山の戦い

隠岐島を脱した後醍醐天皇が挙兵を行った最初の戦い。この後に鎌倉幕府を滅ぼして建武新政権を樹立する。室町時代

1484年

■日野の鉄山を支配し、鉄の技術集団であった蜂塚氏が江美城を築城。

1565年

■蜂塚氏、毛利・尼子の戦により滅亡。江美城落城。

江戸時代

1600年

慶長5年

■尼子氏の家臣木下家が日南町阿毘縁の大谷山、笠木の谷中山で鉄作りを開始、1615年には法橋家とともに山分けをして鉄山師となる。

1638年

■松平直正が松江藩主となり参勤交代が行われるようになり、そのルートが出雲街道と呼ばれるようになった。

日野郡産鉄も運ばれた。1694年

■日野郡鉄山を鳥取藩の御手山とし、鉄奉行、鉄目付を置く。(~元禄11年8月)

1779年

■近藤家(根雨)日野郡山上村笠木の谷中でたたら製鉄を始める。

1784年

■日野郡宮市村の下原重仲が「鉄山必用記事」を著す。

1800年

■鳥取藩による鉄山支援策として、海路為替回漕仕法が始まる。日野郡産鉄は米子港から全国へ流通する。

鉄山融通会所1836年

■天保7年、近藤家が大坂靭南通四丁目に自家産鉄販売の出店(鉄店)を開いた

明治時代

1883年

■日野川水系の根雨-車尾間に15隻の川船が通い鉄も運送する。(~明治19年)

1893年

■会見郡米子町の有志、日野川流域の砂鉄採取停止の陳情書を提出する。

長い年月をかけ、たたらで流す砂が堆積して島々が作られ弓ヶ浜半島になったと云われている。大正時代

1919年

■第一次世界大戦講和により、鉄価が三分の一に下落する。

1921年

■近藤家(根雨)経営のたたらがすべて廃業となる。各鉄山は製炭所となる。

昭和時代

1940年

■近藤家、根雨公会堂を建築し根雨町へ寄贈

この年表は 『伯耆国たたら顕彰会 たたらNavi.サイト』より引用しています。

クロム鉱山

日本で最初にクロム鉱床が発見されたのは現在の日南町・多里地域で、明治20年(1887年)代の後半と伝えられています。

日南町内では多里地域に若松鉱山・広瀬鉱山の2つの鉱山、日野上地域に日野上鉱山、それぞれが開業しました。

その中でも多里地域の若松鉱山はクロム鉱石産出量で日本一を誇り、金属鉱山の大部分が昭和の時代に閉山や休山に追い込まれるなかで、平成8年(1996年)まで鉱石を産出し続けました。

多里地域を中心としたクロム鉱山は、大正14年-昭和20年(1925-45年)のクロム鉱石出荷量のうち全国の約50パーセントを占める代表的な産地にまで成長し、この時代の鉄鋼業の近代化に多大な貢献をしました。

これらの実績を踏まえ近代化産業遺産群続33へも登録され、また『県の石』として鳥取県を代表する石としてクロム鉱石が選ばれました。

この若松鉱山を歴史的遺構として後世に伝え、観光資源として積極的に活用する為に『多里の鉱山を語り継ぐ会』により活動が成されています。また様々な資料が多里地域振興センター(旧多里小学校)に展示されています。

若松鉱山に残されている比重選鉱機。

稼働状態に近いまま保存されているものは日本国内でもかなり貴重な存在です。日南町所蔵資料

この写真は1958年|昭和33年の『県政だより』10月号に掲載された若松鉱山の採鉱場です。

現在の主な産業

現・日南町地域では古くからの『たたら製鉄』と明治期に入ってからの『多里地域のクロム鉱山』、それらに関連する人々と物資の流通を支えた伯備線により、さまざまな産業が発展して来ました。

そして現在、日南町を代表する産業として『林業』と『農業』があります。

日南町の林業

現・日南町地域では古くより行われていた『たたら製鉄』が、地域に雇用を生むと同時に重要な所得源でした。

たたら製鉄で必要な熱源確保のために現・日南町地域内で豊富に採れる天然のナラやクヌギが利用されていており、林業もたたら製鉄には欠かせない産業の一つでした。

出典

日野郡史編纂委員 編『日野郡史』下巻,

日野郡自治協会,大正15.

国立国会図書館デジタルコレクション

出典元ページ:

https://dl.ndl.go.jp/pid/1020188/1/694

およそ100年前に『たたら製鉄』が途絶えたあとも、それまでの天然林の伐採跡にスギやヒノキなどを植林して林産業が営まれてきました。しかし当初は原木の状態で流通しており、安価な輸入材が日本国内に流通すると、日南町内産の原木の販売価格は値下がり、造林や保育などに必要な経費が収入を上回りました。

当時は林業を継続する為に自治体などからの補助金に頼らざるを得ない状態であり、日南町産の木材の付加価値向上が大きな課題でした。ちょうどこの時期、1959年|昭和34年に誕生した現・日南町の町村合併に合わせて各地域にあった森林組合も合併し、日南町森林組合が誕生しました。日南町誕生後は、町行政と森林組合など関係団体などが問題点を議論し、町民や町内外の協力を得て対策・改善を実施して現在に至ります。

そして「日野川の森林(もり)木材団地」を完成させました。この木材団地を中心に『森林の植林、保育、伐採、流通、加工、建築』と一連の機能を、日南町内で実現する体制が整いました。現在の日南町では人口減少対策が喫緊の課題となっています。

同時に、林業の現場でも職人の高齢化が進んでおり、日南町の林業維持と発展に不可欠な若い世代の人材・後継者が不足しています。その対策として『人材の確保と育成』のために、日南町が運営する『にちなん中国山地林業アカデミー』を2019年|平成31年に開校しました。林業アカデミーでは開校以来、町内外・県内外からも多数の入学希望者が増え続けています。

アカデミーの実習で、現場に必要な知識と資格を身に付けた卒業生が日南町内の林業関係企業を中心に活躍しています。これからも日南町では町のおよそ9割を占める森林資源を活用しながらSDGs社会に貢献できる循環型社会の実現と発展を目指しています。

日南町の農業

日南町地域は古くより自然豊かな環境にあります。そのような日南町地域でも長い間、農業での収入の安定化が大きな課題でした。収入の不安定化がもたらしたのは出稼ぎ者の増加、離農者、安定収入を得るために他に定収入職につきながら兼業農家への転換など、とくに豪雪災害以降、このような流れが顕著となっていきました。

さらに高度成長期に差し掛かると、多くの若者が安定収入の職をもとめて地元を離れる事となりました。

ハデ掛け作業

代搔き作業

豪雪被害

その後、農業従事者の高齢化もすすむ中で、ますます日南町の農業の縮小傾向がみられました。

当面の打開策として、行政の事業活用や地域単位でのさまざまな改善策を実施しながら、より良い農作物生産、農業従事者の確保、農業収入の安定化を目指して営農についても試行錯誤で進められました。この時期、日本全体でも農業環境改善の必要性に迫られており、国として農業の大規模化を推進する政策が打ち出されました。

日南町でも抱える課題の解決策の一環として、集落営農・農業経営の法人化や株式会社化をとる動きが見られ、こうすることで資本力強化・機械化や効率化を力強く推進でき、ますます激しくなる国際競争の中において、競争力強化に有効的でした。

農業従事者の高齢化に伴う、後継者確保と育成の一環として、日南町農業研修制度を設けました。この制度では研修を通して日南町での就農ノウハウ(知識や技能・技術・資格)、地域の関係団体との関係作りなど農業についての多岐にわたるノウハウを体系的に習得できる制度となっています。研修終了後には日南町で就農してもらい、定住してもらう事が大きな目的でもあります。

これまで、この制度を活用しての農業従事者育成と就農への橋渡しとしての実績を残してきました。

町外からの移住者がこの制度を利用して、現在でも地域の農業に貢献されている就農者も多くいます。現在も日南町では、主要品目の野菜生産や米つくりを中心に日々、邁進されています。

ブランド化した※1日南トマトも年々出荷量を増やし、大きな収益源になりつつあります。

これからも日南町では農業を主要な産業として取り組んで行きます。

※1:日南トマトの商標については特許庁サイト記載のとおりです。

日南町よりも遠い昔から、

この地で営まれていた『たたら製鉄』。

日本一の産出量を誇り日南町・多里地区の繁栄に貢献した『若松鉱山』。

時代の変化と技術革新により、どちらも過去のものとなりました。

しかし、それら、先人の

努力と苦労の積み重ねが

現在の私たち日南町に暮らす人々の日々に繋がっている事を強く感じます。

現在の私たちが、

未来の日南町に何が出来るのかを

これらの歴史を通して考え、行動し続ける続けることが大事だと感じます。